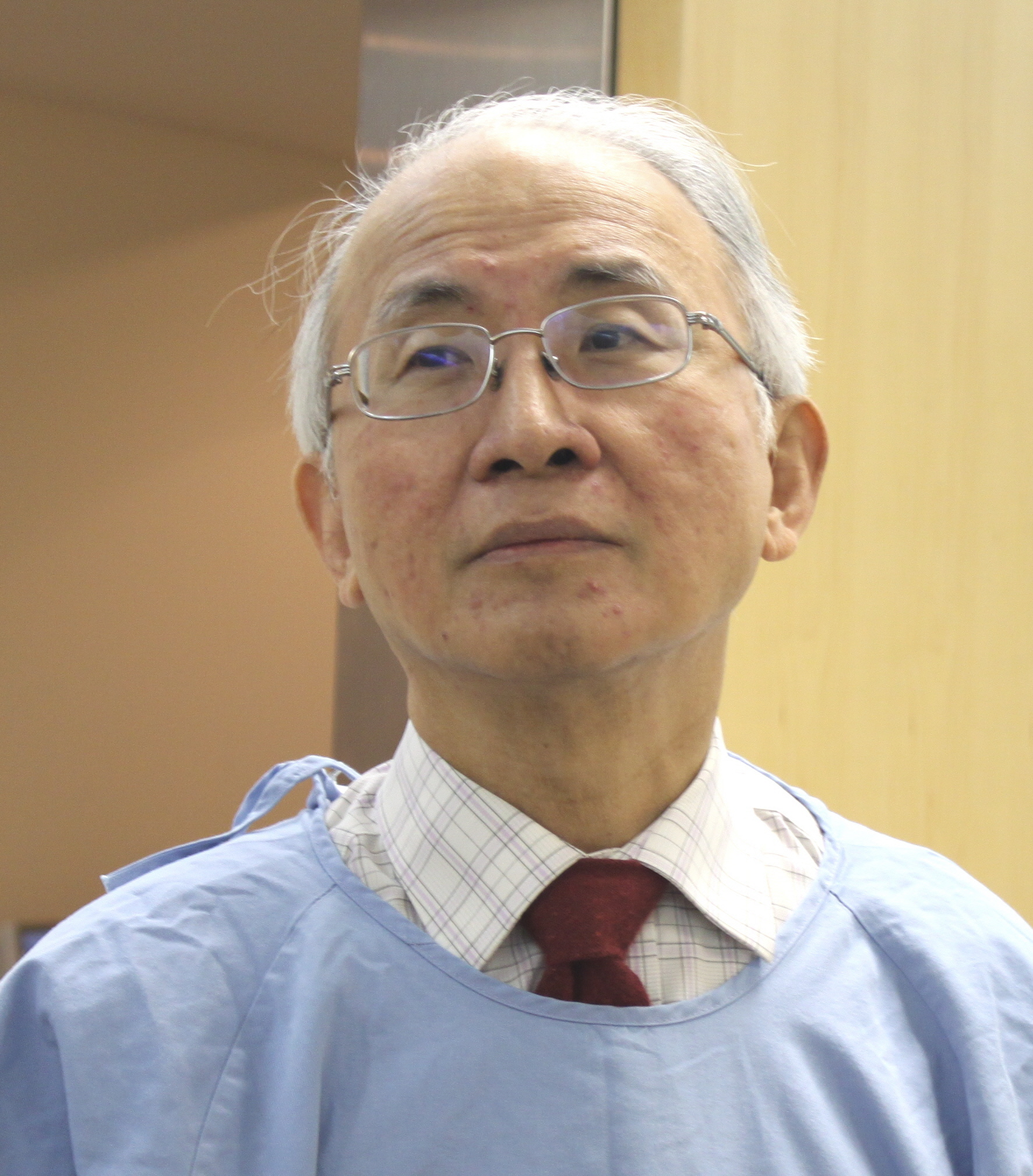

【和信醫訊vol.47】35週年慶特輯-放射診斷科 詹光裕主任

圖:華健淵攝

任職: 1989.05.15-2019.09.01 放射診斷科主任

回家,是為了把學到的貢獻出來

回家,是為了把學到的貢獻出來

三十幾年前,我從法國回到台灣。那時候在榮總當主治醫師,後來為了學MRI,決定出國進修。我一直相信,醫生不該只是照本宣科的技術工,我希望知道世界在做什麼、我們能怎麼做得更好。因為我學過法文,就選了法國,總共待了五年。

五年後,我告訴自己,該回來了。台灣是我長大的地方,我受的教育也都在這裡。我想回來,把我所學的,分享給大家。所以1989年3月31號,我離開法國回到了台灣。

一通電話,牽起與和信的緣分

當時本來是榮總邀我回去當放射診斷科主任,我去看了之後,心裡很清楚,我不適合待在公家體制裡。就在我還在思考下一步的時候,黃達夫教授打來一通電話,說台灣準備要成立一所新醫院,希望我能幫忙。我還記得我們第一次見面在台大醫院,陽光從窗外照進來,那個光線我記得很清楚。

黃教授講的理念很打動我:以人為本、以病人為中心。我沒有多問條件,心裡就決定了:「這是我要的地方。」

從三張辦公桌開始的醫院夢

那時候醫院連影子都沒有,我連自己是第一號醫師都不知道。辦公桌是借來的,在一個辦公大樓的樓上,一張我坐中間,前面是行政主任,後面是未來的護理部主任。我們就是這樣,一點一滴開始規劃醫院。

我連醫院蓋的地點都去監工,特別是放射科的空間與動線。我不是工程師,但我很關心怎麼讓醫療照顧更順、更安全。從空間設計到儀器選購,每一個細節都參與其中。

不求快、不求多,只求照顧得好

開幕那天,醫院只有八張病床。一直到七年後也只有三十幾床。別的醫院開幕就是幾百床幾個月就滿,我們不是這樣的。我們的原則是:有多少人力,就照顧多少病人,絕不為了「擴張」犧牲品質。

這種寧缺勿濫的態度,是我在過去的公家醫院體系很難見到的。這讓我更堅定自己當初的選擇沒有錯。

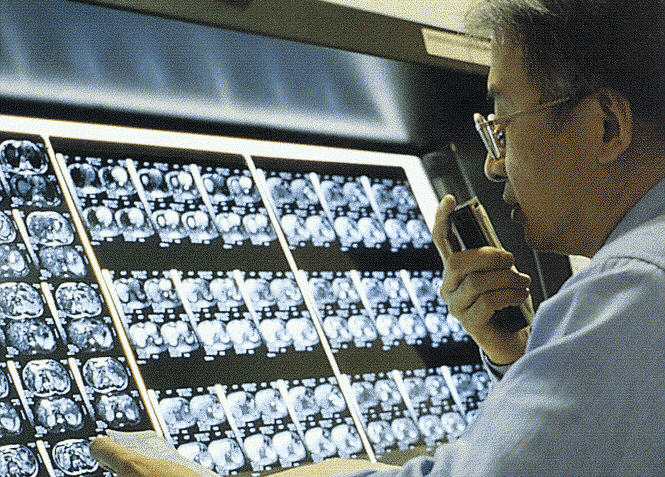

MRI不是我自己的,是全台灣的

我們那時候的MRI是全台最先進的,當時全台也才兩台。我們從不自私,對外開放。病人從外院轉來,我們幫忙做完檢查、寫好報告、送回去。不是「只有和信病人能用」,而是「只要有需要,來,我們幫你處理」。

這樣的共享精神,我一直記得,也一直驕傲。

團隊的力量,讓19秒的診斷成真

有一次,一位病人情況危急,躁動、意識不清,但一定得立刻做檢查,才能決定下一步怎麼治療。我馬上召集團隊開會,討論出一個最快的方式。大家各就各位,從病人進去到我完成診斷,只花了19秒。

不是我一個人厲害,是放射師知道我要什麼,護理師全力配合,這就是我們和信團隊的默契與能力。

最珍貴的,是「你願意聽我們說話」

有一次,一位媽媽做完檢查,隔天她三個女兒送來一張小卡片,寫著:「我們全家一致認為,你是最會聽我們講話的醫師。」還說她媽媽後悔沒早點做檢查,錯過了三個月的黃金期。

我一直記得這句話。醫生會說話沒什麼了不起,會「聽」才是真功夫。願意聽病人說、聽同事說、聽學生說,才能找到真正的問題。

一個好醫院,靠的不只是醫生

我們的放射科,沒有住院醫師,我就把技術員、護理師、行政同仁當住院醫師來帶。大家一起看片子、討論錯在哪裡、學習怎麼做更好。

我們每週五會擦機器、清地板,顯影劑滴到哪裡都一清二楚,機器像自己家的東西一樣呵護。這不是我一個人的事,是整個團隊的習慣與驕傲。

你們的存在,是和信的核心力量

我知道現在的同仁有時候會覺得辛苦、委屈。但你們的工作,是這家醫院最核心、最不可或缺的部分。沒有你們,臨床醫師就沒有清楚的依據,病人也得不到準確的診斷。

請你們相信,把事情做對,久了大家會知道你們的價值。

和信是我第四所醫學院

我常說,和信是我「第四所醫學院」。我在這裡學習、教學、和來自各科的夥伴一起成長。每一場晨會,每一次討論,都是知識的交流、經驗的累積。我也教學生們:「聽病人說話,學會觀察,就是最好的診斷工具。」

醫療的本質:傾聽、用心、誠實

現在要給年輕同仁一句話的話,我想說:「傾聽病人、傾聽團隊、傾聽自己。」醫療不是比誰知識多,而是誰更用心。誠實面對問題、誠懇對待病人,這才是醫生的本事。

只要這份信念還在,和信就永遠是個可以讓人安心的地方。

完整版醫訊下載:和信醫訊VOL47

作 者:詹光裕醫師 (放診科) ; 林若瑜整理

關鍵字:和信家族

期 數:Vol.47

出版日期:2025/04